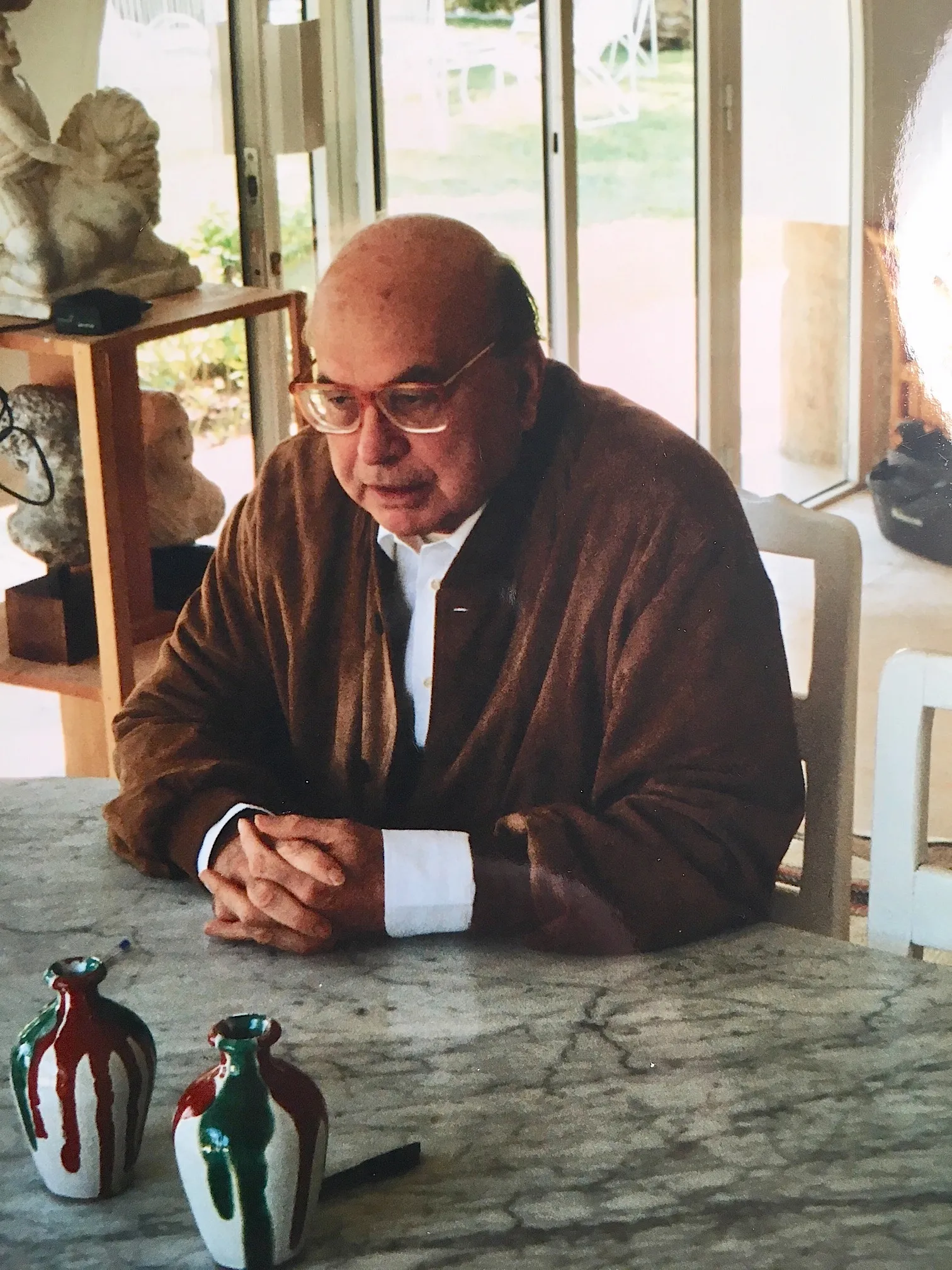

Benigno Zaccagnini, medico e partigiano, è stato costituente, a lungo deputato e senatore, tre volte ministro, presidente del Consiglio nazionale e infine segretario della Dc. Una carriera politica, la sua, che fino all’ultimo resta limpida e originale, persino austera, staccandosi dal modello della lenta marcia lungo i sentieri del potere. Infatti, fedele ai suoi principi, Zaccagnini il potere l’ha incrociato senza averne ritorni, davvero in spirito di servizio. Difficile ignorare perciò la bella testimonianza che egli ha trasmesso all’insieme del partito, al di là delle sue correnti.

Era nato a Forlì nel 1912 ed era cresciuto in quella terra di Romagna dove agli inizi del Novecento l’anticlericalismo di repubblicani e socialisti non si era scontrato con il vecchio clericalismo, ma con le forze giovani e intraprendenti della democrazia cristiana di Murri. Un altro faentino, Giuseppe Donati, morto a Parigi nel 1931 da fuoriuscito antifascista, fino all’ultimo aveva tenuta accesa la fiammella della libertà e della democrazia. Potremmo dire che il vissuto della “Romagna bianca” incise profondamente nella coscienza di Zaccagnini. Sarà il substrato della sua politica. Nel 1977, da segretario del partito avrà cura di inviare pubblicamente gli auguri per i suoi 80 anni a Domenico Ravaioli un altro faentino indomito, anche lui murriano in gioventù e vicino, sul letto di morte, all’amico Donati.

Zaccagnini, eletto in Parlamento, si avvicina a Giuseppe Dossetti. Quando questi comunica nel 1951 la decisione di ritirarsi dalla vita politica, ha una solo parola per descriverne le conseguenze: “baratro”. È questo il pericolo che vede, da cui saprà uscire con la frequentazione sempre più assidua di Moro, senza passare per l’esperienza della sinistra (o meglio delle sinistre) dc. Poi l’altro “baratro” dopo il rapimento e l’assassinio proprio di colui che considerava il punto di riferimento più alto sul piano politico e personale. Zaccagnini, carico di responsabilità, proverà a vincere lo sconforto, per recuperare e andare avanti. Lo farà esteriormente, per senso del dovere, ma non con la necessaria sicurezza interiore.

Come parlare di lui senza retorica e con precisione? Oggi si fa presto a ricordarne tanto la mitezza quanto la forza tipiche di un uomo volutamente distante dalla ribalta…fino a quando, però, le circostanze non glielo imposero. È stato il Giovanni XXIII della Democrazia Cristiana, il Papa laico del "rinnovamento democristiano" nelle istituzioni e nella società, l'interprete della politica del confronto - espressione del lessico moroteo - che doveva segnare il passaggio dal vecchio centro-sinistra alla stagione, breve e drammatica, della solidarietà nazionale. Aveva il carisma di chi non cerca il consenso, ma lo suscita con la sincerità della parola e dell'azione.

"La vita di Zaccagnini, ha scritto Corrado Belci, può essere tradotta con la sintetica e assai semplice espressione di Dietrich Bonheffer - che Benigno rileggeva proprio negli ultimi giorni - per definire in termini di coerenza una vita da cristiano: «esserci-per-altri». Gli "altri" sono stati gli uomini e le donne di tutte le comunità cui egli ha destinato le sue energie e il suo amore: la famiglia, la comunità di Ravenna, l'Azione Cattolica, la Fuci di Righetti e Montini, le cooperative, l'Ospizio di Santa Teresa e i suoi malati poveri, le formazioni partigiane, la Costituente, il Parlamento, la Democrazia cristiana, il Paese, i giovani, il Terza Mondo". Ecco, non si poteva tratteggiare meglio, in poche frasi, l'esperienza privata e pubblica di Zaccagnini.

Giunto inaspettatamente alla guida del partito, ne interpretò l’istanza di cambiamento offrendo agli iscritti e ai simpatizzanti l'orgoglio compresso dalla lunga pratica di potere e infine mortificato, nel biennio '73-'75, da eventi epocali come la vittoria del No al referendum sul divorzio. Doveva essere un segretario di transizione, invece a Piazza del Gesù vi rimase molto più a lungo del previsto, sempre con il desiderio di promuovere un'altro modello di fedeltà, se così si può dire, alla missione della Democrazia cristiana.

Con la Segreteria Zaccagnini trovava accoglienza l'intuizione per la quale Moro aveva misurato la sua distanza dal corpaccione moderato del partito, prospettando l’idea di una Dc capace di essere anche "opposizione a se stessa". Con questo spirito la novità zaccagniniana tramuta il moroteismo in capacità di movimento e forza di suggestione, restituendo anzitutto la dignità dell’essere democristiani in un tempo di feroce (e violenta) lotta al cosiddetto regime della Dc.

Vale la pena citare solo un episodio. Quando il 5 ottobre del '75 l'esule cileno Bernardo Leighton subì a Roma un grave attentato, i giovani del partito scesero in piazza con le bandiere bianche in una manifestazione che si snodò dal Colosseo a Piazza SS. Apostoli, coinvolgendo nella denuncia del regime fascista di Pinochet i rappresentanti della resistenza cilena insieme a uomini della società civile italiana, come il segretario generale della Cisl, Luigi Macario.

Ne venne una spinta emotiva, ma sublimata dal ritrovato coraggio politico. Il congresso previsto in autunno fu spostato alla primavera successiva. E in vista di quella scadenza volle commemorare don Primo Mazzolari, trovando nel suo ricordo il motivo esemplare di un “esserci” eticamente ispirato, per la libertà e la giustizia. Da ex partigiano, ebbe infine la necessaria credibilità per evocare e riproporre la natura antifascista della Democrazia cristiana.

Al XIII Congresso (18-24 Marzo 1976) venne rieletto segretario dopo giornate d’intenso dibattito e nel catino del Palasport dell'Eur, la sera dei risultati, la sua vittoria di misura su Arnaldo Forlani fu festeggiata al canto di "Bella ciao" dai giovani presenti sugli spalti. Dopo qualche mese, alle elezioni politiche, la Dc riconfermerà il suo primato bloccando il temuto sorpasso delle sinistre. Da qui faticosamente si dipana allora la tela delle alleanze di Moro, con un dialogo fatto di aperture e punti fermi. Nasce dunque la Terza Fase con l'avvento del governo Andreotti della "non sfiducia" e la costruzione in Parlamento di un rapporto inedito con il Partito comunista.

Poi venne l’aggressione alla Repubblica. Zaccagnini visse con tormento e lucidità la scelta della fermezza, giacché sentiva il dovere di non cedere al ricatto dei brigatisti e, al tempo stesso, la responsabilità di non spezzare il tenue filo di speranza per la salvezza del prigioniero. Da quella vicenda uscì provato, consapevole di portare su di sé il carico di un fallimento politico. Non abbandonò il campo. Ma forse perché indurito, senza più fiducia in quell'arte della mediazione che solo Moro poteva assumere come anima della strategia democristiana, prese ad accarezzare l'ipotesi di un congresso in cui sancire l'esistenza, come mai nella storia dello scudo crociato, di una maggioranza assoluta delle componenti di sinistra. Era a giudizio dei suoi più stretti collaboratori l'unica condizione per salvaguardare il disegno avviato nel '75, così da proseguire nel solco della strategia di “rifondazione” della democrazia italiana. Probabilmente quel congresso, segnato dalla vittoria del “Preambolo”, poteva essere gestito con più saggezza, evitando una lacerazione non facile da risanare negli anni a venire.

Si deve per altro a Zaccagnini l'invenzione di un nuovo linguaggio, se è vero che a un Berlinguer assertore della funzione "rivoluzionaria e conservatrice" del Partito comunista egli opponeva l'ardita definizione della "sua" Democrazia cristiana come forza politica "gradualmente rivoluzionaria". Cosa significava? Null'altro che un germoglio di sana e concreta competizione democratica. Infatti, oltre le Colonne d'Ercole della guerra fredda, la Terza Fase avrebbe dovuto favorire un confronto - per contiguità di aspirazioni e sensibilità, non per rigido antagonismo ideologico - tra due diverse opzioni politico-programmatiche: l'una ancorata al popolarismo cristiano, con un programma socialmente avanzato, l'altra al solidarismo di matrice socialista.

In questo modo Zaccagnini aboliva l'ipotesi di un cattolicesimo politico risucchiato nella palude del moderatismo e fatalmente cristallizzato nella logica dell’anticomunismo. A lui premeva che fosse riconosciuta l'originalità della vocazione democratica dei cristiani e parimenti riconosciuta la plausibilità di un'altra dialettica politica rispetto a quella incentrata sull'asse destra-sinistra o conservatori-progressisti del modello liberale classico.

Infine, a chi sfidava la Dc sollevando la questione dei rapporti tra fede e politica, vuoi per ingabbiare “da destra” la rivendicata spinta all’autonomia del partito, vuoi per contestare “da sinistra” la legittimità stessa di una forza d’ispirazione cristiana, oppose la visione della politica come “salto” - disse proprio così - volendo con ciò affermare la necessità per il cristiano di legare, secondo la categoria della mediazione, il sentimento religioso alla responsabilità dell’azione democratica.

Questo, in definitiva, è il lascito di un pensiero non corroso dall'usura del tempo. Vi si scorge in filigrana un'utopia concreta che ancora può dare, in termini di stimolo e suggestione, un senso forte alla costruzione di un bipolarismo dei valori e della responsabilità.

Lucio D’Ubaldo